शांति सम्मेलन का संक्षेप में मूल्यांकन

शांति सम्मेलन (Peace Conference)

चार वर्षों (1914-18) से अधिक समय तक हुए भयंकर युद्धों के बाद सन 1918 में प्रथम विश्वयुद्ध का अंत हुआ। किन्तु दूसरी ओर इस युद्ध के परिणामस्वरूप अनेकों जटिल समस्याओं का उदय हुआ, जिनका समाधान करने का दायित्व मित्र राष्ट्रों के कंधों पर था। समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएँ ये थी – 1.) युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रदेशों तथा जनशक्ति व धन शक्ति की हुई क्षति का अनुमान लगाना, 2.) पराजित देशों के साथ सम्पन्न होने वाली संधियों की रूपरेखा को निर्धारित करना, 3.) भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रबंध और व्यवस्था करना, 4.) मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति कराना, 5.) स्थायी रूप से शांति की स्थापना करना।

इस प्रकार बङी शक्तियों ने इन सभी समस्याओं का समाधान खोजने, शांति स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने तथा पराजित देशों के साथ संधि करने के उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति-सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया। शांति सम्मेलन 18 जनवरी, 1919 को वर्साय के शाही महल में प्रारंभ हुआ। इस शांति सम्मेलन में पराजित देशों के प्रतिनिधियों को भाग लेने आमंत्रित नहीं किया गया था।

विश्व के 27 देशों के लगभग सत्तर प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आये थे। इस सम्मेलन में समझौते की प्रक्रिया को निर्धारित करने तथा युद्ध के प्रति उत्तरदायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विधान, राष्ट्र-संघ आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए अनेक समितियाँ गठित की गयी तथा सम्मेलन का अधिवेशन चलता रहा, किन्तु प्रतिनिधियों को किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

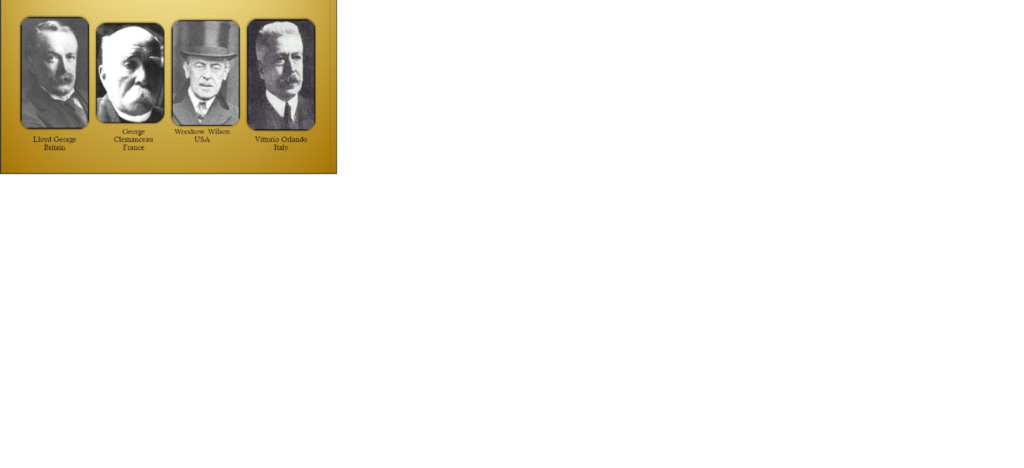

इस प्रकार जब सामान्य सभा के खुले अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता तो दस सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। किन्तु धीरे-धीरे इस समिति का स्वरूप भी बङा प्रतीत होने लगा, अतः इस समिति को भंग करने का निश्चय किया। इसके बाद मार्च, 1919 में चार बङे सदस्यों की समिति का गठन किया – ये प्रतिनिधि थे – विल्सन (अमेरिका), लॉयड जॉर्ज (इंग्लैण्ड), क्लीमेंशो (फ्रांस), आरलेन्डो (इटली)।

इनमें भी इटली के प्रधानमंत्री आरलेन्डो को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं था, अतः शांति सम्मेलन में उसका स्थान गौण था। वह बहुत कम बोलता था और केवल अपने देश के हितों और स्वार्थों की ओर ही अधिक ध्यान देता था। कुछ समय बाद आरलेन्डो सम्मेलन को छोङकर वापस चला गया। अतः शांति सम्मेलन के अधिकांश निर्णय विल्सन, लॉयड जॉर्ज और क्लीमेंशो द्वारा ही लिये गये।

शांति सम्मेलन के मूल आधार

पेरिस शांति सम्मेलन के मूल आधार निम्नलिखित थे

विल्सन के 14 सूत्र

अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने 8 जनवरी, 1918 की अमेरीकन कांग्रेस के समक्ष 14 सूत्र प्रस्तुत किये थे जिनके आधार पर न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जा सकती थी। इसके अलावा विल्सन ने 11 फरवरी, 1918 को चार सिद्धांतों, 4 जुलाई, 1918 को चार लक्ष्यों और 27 सितंबर, 1918 को न्यूयार्क में शांति संबंधी पाँच विशिष्ट बातों की घोषणा की थी। विल्सन के इन सभी सिद्धांतों का सार यही था कि नई व्यवस्था करते हुए लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, आत्मनिर्णय और राष्ट्र-संघ के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए।

गुप्त संधियाँ

युद्धकाल में मित्र राज्यों ने इटली, चीन, जापान, रूमानिया और रूस से कुछ गुप्त संधियाँ की थी, जिनका उद्देश्य उन राज्यों को अपनी ओर से युद्ध में सम्मिलित करना अथवा उनका अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राजनीतिज्ञ इन गुप्त संधियों के अन्तर्गत दिये गये वचनों को पूरा करना चाहते थे।

रूसी क्रांति का प्रभाव

शांति समझौता करते समय सम्मेलन के कर्णधारों को रूसी क्रांति की घटनाओं का हमेशा ध्यान रखना पङा, क्योंकि 1919 में रूस में साम्यवाद के प्रसार का भय बढता जा रहा था।

राष्ट्रीयता का सिद्धांत

शांति सम्मेलन के नेताओं को राष्ट्रीयता के सिद्धांत ने भी प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि नये राज्यों का निर्माण हुआ।

बङे राज्यों के राष्ट्रीय हित

अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और इटली के राष्ट्रीय हितों ने भी शांति सम्मेलन पर व्यापक प्रभाव डाला। अमेरिका सुदूरपूर्व में जापान की बढती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। इंग्लैण्ड यह चाहता था कि जर्मनी का नाविक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में सर्वनाश कर दिया जाये, यूरोप का शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिए फ्रांस को अधिक शक्तिशाली न बनने दिया, यूरोप का शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिए फ्रांस को अधिक शक्तिशाली न बनने दिया जाये और जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य में से अधिक से अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त किया जाये। फ्रांस का मूल उद्देश्य जर्मनी को कुचलकर इतना पंगु बना देना था कि वह कभी भी उसके लिए खतरे का कारण न बन सके।

इन सभी तत्वों के आधार पर ही पेरिस के शांति सम्मेलन ने शांति संधियों के प्रारूप तैयार किये।

इस प्रकार कई महीनों तक विचार-विमर्श और जाँच-पङताल करने के बाद वर्साय की संधि का प्रारूप तैयार किया गया। इस संधि का जर्मनी के साथ संपन्न किया गया था। जर्मनी ने 28 जून, 1919 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद आस्ट्रिया, बल्गेरिया, हंगरी, टर्की आदि अन्य पराजित देशों के साथ भी संधियाँ की गयी। इन सभी संधियों, जिनमें वर्साय संधि भी सम्मिलित थी, को एक संधि के रूप में संकलित किया गया जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है।